Schweden

Schweden

Niederlande

Niederlande

Deutschland

DeutschlandDeutsche Touristen, die in den USA Urlaub machen, können dort derzeit besonders günstig einkaufen. Denn für jeden Euro erhalten sie aktuell rund 1,17 US-Dollar. Oder umgekehrt: Jeder Dollar ist nur rund 0,85 Euro wert (Stand 9. Juli 2025). So schwach war die US-Währung seit fast vier Jahren nicht mehr. Das macht US-amerikanische Produkte für Europäer günstig.

Was allerdings für USA-Besucher ein Vorteil ist, hat für Anleger aus dem Euro-Raum eher negative Folgen: Die Dollarschwäche raubt ihnen Rendite – zumindest bei US-Aktien wie Apple oder Microsoft und bei ETFs, die stark auf die USA setzen. Wir sagen Ihnen, was hinter dem schwachen Dollar steckt, was das für Anleger konkret bedeutet – und wie Sie darauf reagieren können.

Das hat vor allem mit Donald Trump zu tun: Die teils chaotische Wirtschafts- und Handelspolitik des US-Präsidenten verschreckt viele Investoren. Seit dem Amtsantritt Trumps haben sie Geld umgeschichtet und verstärkt in Europa oder Asien investiert. Die geringere Nachfrage nach US-Investments lässt die Dollarnachfrage sinken. Das drückt den Kurs der Währung. Hinzu kommt eine steigende Verschuldung in den USA – und die vermehrten Angriffe Trumps auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed.

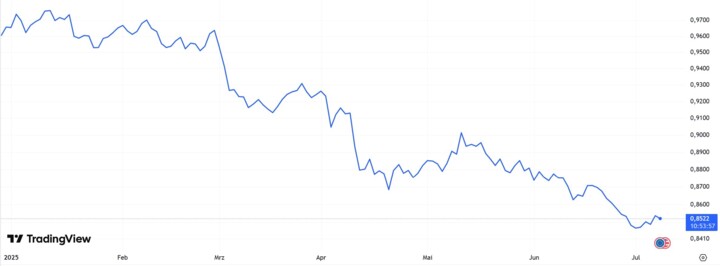

Das alles schwächt den Dollar. Seit dem Amtsantritt Trumps am 20. Januar hat die Währung mehr als 11 Prozent verloren (Stand 8. Juni 2025). Derzeit erhält man für einen US-Dollar rund 0,85 Euro – am Jahresanfang waren es noch 96 Cent (siehe Grafik).

US-Papiere wie etwa die Aktien von Apple, Nvidia oder Coca-Cola werden an den US-Börsen in Dollar notiert. Für deutsche Anleger jedoch ist ihr Preis in Euro entscheidend. Dasselbe gilt für den Gewinn, den sie mit einer Aktie erzielen: „Für jeden Anleger, der in Deutschland lebt, sind nur die Renditen in Euro gerechnet relevant“, sagt der Investor und ETF-Experte Gerd Kommer im Interview mit biallo.de.

Der Gewinn oder der Verlust, den Euro-Anleger mit einer US-amerikanischen Aktie machen, hängt aber nicht nur vom Kurs der Aktie ab, sondern auch vom Wechselkurs. Das zeigt ein Beispiel (siehe Tabelle): Eine Anlegerin kauft die Apple-Aktie für 200 US-Dollar. Der Wechselkurs beträgt zum Kaufzeitpunkt 0,90 Euro je US-Dollar. In Euro gerechnet kostet Aktie daher 180 Euro. Die Anlegerin verkauft die Aktie wieder bei einem Dollarkurs von 220 US-Dollar. Der Wechselkurs ist inzwischen jedoch auf 85 Eurocent je Dollar gefallen. Die Anlegerin bekommt daher beim Verkauf 187 Euro für die Aktie.

Aktienkurs in Dollar | Wechselkurs Dollar in Euro | Aktienkurs in Euro | |

| Kauf | $200,00 | 0,90 € | 180,00 € |

| Verkauf | $220,00 | 0,85 € | 187,00 € |

| Rendite in % | 10,00% |

| 3,90% |

Die Tabelle macht deutlich, wie der sinkende Wechselkurs die Rendite in Euro beeinflusst. Während die Anlegerin in Dollar gerechnet einen Gewinn von 10 Prozent verbucht, sind es in Euro gerechnet nur 3,90 Prozent. Das liegt daran, dass die Anlegerin für einen Dollar weniger Geld in Euro erhält. Damit sinkt auch der Preis der Aktie in Euro. Wäre der Wechselkurs gleichgeblieben, hätte die Anlegerin beim Verkauf 198 Euro erhalten – also elf Euro mehr. Damit hätte sie die volle Rendite von 10 Prozent eingefahren.

Ein schwächerer Dollar lässt daher die Renditen schrumpfen, die Euro-Anleger mit US-Aktien erzielen. Umgekehrt gilt aber auch: Legt der Dollar gegenüber dem Euro zu, erhöht das einen möglichen Gewinn in Euro. Eine Abwertung des Euros sei daher in der Regel „für Euro-Anleger vorteilhaft, weil das für sie Mehrrenditen bedeutet“, sagt Finanz-Experte Kommer.

Auch auf die börsennotierten Indexfonds wirkt sich die Dollarschwäche aus – vor allem dann, wenn sie einen nennenswerten Anteil von US-Aktien enthalten. Das ist insbesondere beim wichtigsten weltweiten Index der Fall – dem MSCI World. Sein US-Anteil beträgt derzeit rund 72 Prozent (Stichtag 30. Juni 2025).

Der sinkende Dollarkurs hat dabei die Rendite des Index in Euro gerechnet deutlich gebremst. So hat der Weltindex in US-Dollar gerechnet seit Jahresanfang gut acht Prozent zugelegt (Stichtag 30. Juni 2025). In Euro steht jedoch ein Verlust von mehr als vier Prozent zu Buche. Das zeigt: Auch die Rendite eines ETFs leidet unter der Dollarschwäche. Der Einfluss des Wechselkurses – also das ETF-Währungsrisiko – hängt aber davon ab, wie stark US-Unternehmen in dem ETF vertreten sind. Je mehr Firmen sich darin befinden, deren Aktienkurse in anderen Währungen notiert werden, desto mehr schwächt sich der Dollar-Effekt ab.

Wer sich als ETF-Anleger aus dem Euro-Raum gegen Schwankungen des US-Dollars absichern will, kann zumindest einen Teil seines Geldes in einen weltweiten ETF mit Währungsabsicherung stecken. Solche sogenannten „hedged“ ETFs versuchen, das Währungsrisiko mit Devisengeschäften abzusichern. Sie haben allerdings zwei Haken: Zum einen sind sie meist etwas teurer als gewöhnliche ETFs. Zum anderen schützen sie nicht nur gegen Währungsverluste – sie gleichen auch Währungsgewinne aus. Der Vorteil, den Euro-Anleger bei sinkenden Eurokursen haben, fällt damit weg.

Anlageexperte Gerd Kommer etwa hält das „Hedgen“ wegen Währungsschwankungen nicht für sinnvoll – „jedenfalls dann nicht, wenn Anleger in ein globales Aktienportfolio investieren“. Dazu zählen auch Welt-ETFs, die in tausende Unternehmen weltweit investieren. Mit einem solchen ETF habe man ein „Wechselkursgemisch im Portfolio“, das „über alle Währungen auf dieser Welt diversifiziert ist“ – und in dem der Dollar in der Regel keine dominante Rolle spiele, sagt Kommer (siehe Video unten).

Ohnehin müssen sich Anlegerinnen und Anleger, die ihr Geld langfristig investieren – also zehn Jahre oder länger – um den Dollarkurs keine Sorgen machen. Denn sie können fest davon ausgehen, dass die US-Währung irgendwann wieder stärker wird. Wer dennoch die Abhängigkeit seines Welt-ETFs von den USA verringern will, kann einen Teil seines Geldes umschichten und Regionen wie Europa oder Asien stärker gewichten. Das geht etwa mit europäischen Aktien, mit Europa-ETFs, ETFs auf den Deutschen Aktienindex, mit Emerging Market-ETFs oder mit einem MSCI World ETF ex USA – also einem Welt-ETF ohne US-Unternehmen.

Schweden

Schweden

Niederlande

Niederlande

Deutschland

Deutschland