Schweden

Schweden

Deutschland

Deutschland

Deutschland

DeutschlandAuf einen Blick

Wie investiert man an der Börse in Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind? Unmöglich? Ein Widerspruch? Gar nicht? Doch, das ist möglich, und es kann auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger interessant sein. Denken Sie an die vielen Unternehmen, die eine große Zukunft mit hohen Gewinnen vor sich haben, die aber gar keine Aktiengesellschaft werden wollen oder ihren Börsengang (IPO) noch vor sich haben. Auch am wirtschaftlichen Erfolg solcher Unternehmen können Sie teilhaben, und zwar über Beteiligungsgesellschaften. Die sind ihrerseits oft börsennotiert und investieren in Portfolios von Unternehmen, die sie interessant finden. Doch was sind Beteiligungsgesellschaften überhaupt? Wie funktionieren sie? Und lohnt sich ein Investment in sie?

Eine Beteiligungsgesellschaft stellt nichts her, und sie bietet keine Dienstleistungen an. Der Wortlaut legt es nahe: Sie beteiligt sich an Unternehmen. Daher ist sie auch im Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) geregelt. Solche Unternehmensbeteiligungen sind Beteiligungen mit Eigenkapital – an verschiedenen Gesellschaftsformen, etwa an Aktiengesellschaften, aber auch an Gesellschaften bürgerlichen Rechts (§ 1a Abs. 3 UBGG). Eine Beteiligungsgesellschaft erwirbt solche Anteile, hält sie und veräußert sie, um Gewinn damit zu erzielen. (Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen: Das darf der Gegenstand einer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft sein (§ 2 Abs. 2 UBBG). Dann erhält sie Privilegien. Als anerkannte Unternehmensbeteiligungsgesellschaft kann sie ins Handelsregister eingetragen werden, § 20 UBBG. Das hat zur Folge: Die Dividendenerträge der Gesellschaft sind steuerfrei (Schachtelprivileg). Außerdem ist sie von der Gewerbesteuer befreit.

Eine Beteiligungsgesellschaft ist sozusagen eine Meta-Gesellschaft. Dort brummen keine Maschinen, es klopfen keine Hämmer, und niemand bietet lächelnd die Vorteile einer neuen App an. Schlicht gesagt: Man verteilt Kapital. Für die Rendite. Man greift nicht einmal in das operative Geschäft der Unternehmen ein, an denen man sich beteiligt. Vielmehr erwerben Beteiligungsgesellschaften in der Regel Minderheitsbeteiligungen. Das liegt an der Gewerbesteuerfreiheit von Zinserträgen und Dividenden bei einer Beteiligungsquote unter 15 Prozent.

Der Unternehmensgegenstand einer Beteiligungsgesellschaft ist allein: der Handel mit Unternehmensbeteiligungen. Dadurch soll sich eine Win-win-Situation ergeben: Die Beteiligungsgesellschaft möchte den Wert des anderen Unternehmens steigern und die Beteiligung anschließend verkaufen. Gleichzeitig erhält das andere Unternehmen eine attraktive Unterstützung – das Beteiligungskapital ist eine Alternative zur Finanzierung, sodass man keinen Kredit aufnehmen muss. Eigenkapital ersetzt Fremdkapital. Die Zinsen, die sonst die Bank bekäme, fließen an die Beteiligungsgesellschaft. Dadurch lässt sich leichter in Weiterentwicklung und Zukunft investieren. So sollen daher beide Teile von dem Deal profitieren. Die Investition einer Beteiligungsgesellschaft dauert normalerweise drei bis acht Jahre.

In diesem Artikel geht es vor allem um die Unternehmens-Beteiligungsgesellschaften. Sie stellen anderen Unternehmen Kapital zur Verfügung. Im Gegenzug erhalten sie eine Dividende. Der Gesetzgeber wünscht solche Tätigkeiten und privilegiert sie deswegen. Denn Unternehmensbeteiligungen stärken das Eigenkapital in der Wirtschaft und fördern zukunftsorientierte Investitionen. Allerdings sind Unternehmens-Beteiligungsgesellschaften nicht die einzige Art von Beteiligungsgesellschaften. Es gibt in diesem Bereich mehr als den Erwerb und das Halten, Verwalten und Veräußern von Unternehmensbeteiligungen.

Statt Beteiligungen an Unternehmen kann es um Beteiligungen an Immobilien gehen. Beispiele sind etwa Vonovia oder Patrizia. Dieses Modell ähnelt den Unternehmensbeteiligungen. Nur liegt die Kernkompetenz dieser Gesellschaften in Immobilieninvestitionen. Das umfasst auch die Sanierung von Gebäuden oder die Umwandlung von Gewerbeobjekten in privaten Wohnraum. Es geht in diesem Bereich also um das sogenannte „Betongold“. Diese Investitionen sind langfristig angelegt, sind wertbeständig und eignen sich zum Vermögensaufbau. Die Immobilien-Beteiligungsgesellschaften verfügen über Expertise zu den wertbestimmenden Eigenschaften des Objekts wie Lage, Vermietbarkeit, Qualität oder Ausstattung. Sie stellen ebenso wie die Unternehmens-Beteiligungsgesellschaften Eigenkapital zur Verfügung.

Eine Sonderstellung unter den börsennotierten Immobilien-Beteiligungsgesellschaften nehmen sogenannte REITs ein. Diese fokussieren sich auf das Bestandshaltergeschäft und genießen dadurch steuerliche Vorteile. Im Gegenzug müssen sie mindestens 90 Prozent ihrer Gewinne an Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Daher gelten REITs im Hinblick auf ihre Dividendenrendite als besonders attraktiv.

Private Equity (PE) bedeutet „Privates Eigenkapital“. Dies ist eine Sonderform der Beteiligungsgesellschaften mit einem speziellen Ziel: Es geht nur um die Beteiligung an Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Ob das investierende Unternehmen an der Börse gelistet ist oder nicht, ist gleichgültig. Dieser Investor stellt wie die anderen Beteiligungsgesellschaften sein Eigenkapital zur Verfügung. Eine Unterform von Private Equity ist das sogenannte Venture Capital. (Venture bedeutet „Risiko“ oder „Wagnis“, daher auch „Wagniskapital“ genannt.) Dabei fließt das Kapital in junge Unternehmen oder Start-ups, die sich am Markt noch nicht bewiesen haben. Hier winken hohe Gewinnchancen, aber die Investitionen sind schwer berechenbar.

Eine Beteiligungsgesellschaft genießt eine Reihe von Privilegien, wie gesehen. Damit sie erst in diesen Genuss kommt, muss sie bei der Gründung einiges tun: Öffentliche Stellen wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), das Handelsregister, das Gewerbeamt und die Internationale Handelskammer (IHK) sollen dafür sorgen, dass die Gesellschaft den erwünschten Geschäftszweck erfüllt. Im Einzelnen richten sich die Voraussetzungen danach, welche Gesellschaftsform die Gründer wählen. Jedenfalls benötigt eine Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft ein Grund- oder Stammkapital von mindestens einer Million Euro (§ 2 Abs. 4 UBGG).

Welche Gesellschaftsform darf es sein? Gem. § 2 Abs. 1 UBGG sind im Angebot und zulässig: Aktiengesellschaft (AG), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Kommanditgesellschaft (KG) und Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). (Oder vergleichbare Formen in der EU.) Der prinzipielle Unterschied hierbei ist: Die KG ist eine Personengesellschaft; die AG, die GmbH und die KGaA sind Körperschaften oder Kapitalgesellschaften. Die Urform aller Personengesellschaften ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR – mit den einzelnen Gesellschaftern. Gesellschaften können nur wie juristische Personen behandelt werden (OHG, KG), sind aber keine. Die „Mutter“ aller Körperschaften ist der eingetragene Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit als juristische Person.

Auch wenn es viele unterschiedliche Rechtsformen für Beteiligungsgesellschaften gibt, geht es meistens um eine AG oder eine GmbH. Eine Aktiengesellschaft benötigt ein Grundkapital von mindestens 50.000 Euro. Das Stammkapital einer GmbH muss mindestens 25.000 Euro betragen. Beides ist unabhängig vom Grund- oder Stammkapital der Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft. Dann folgt eine Menge Papierkram. So die Götter der Behördenflure wollen, vergibt die BaFin schließlich die Genehmigung, den Titel einer Beteiligungsgesellschaft zu tragen, und die gegründete Firma steht im Handels- und Gewerberegister. Das ist zwar umständlich, zeigt aber: Der Titel „Beteiligungsgesellschaft“ ist ein gewisses Gütesiegel, auch für Investoren. Er beinhaltet auch einen genau bezeichneten Unternehmensgegenstand.

Bisher ging es noch um einen Überblick zu den Voraussetzungen, ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei Beteiligungsgesellschaften. Jetzt folgen noch ein paar genauere Angaben zu den Rechtsformen, der Kapitalisierung, dem Sitz und den Geschäftstätigkeiten.

Gem. § 2 Abs. 1 UBGG „darf eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Kommanditgesellschaft und der Kommanditgesellschaft auf Aktien oder in einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vergleichbaren Rechtsform betrieben werden“.

Gem. § 2 Abs. 4 UBGG benötigt jede Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft ein Grund- oder Stammkapital von mindestens einer Million Euro. Ist die Gesellschaft als AG organisiert, spricht man von Grundkapital, bei einer GmbH von Stammkapital.

Wie bereits erwähnt, benötigt eine AG ein Mindestkapital von 50.000 Euro, eine GmbH wenigstens 25.000 Euro. Natürlich reicht das in der Praxis nicht, um dem Geschäftszweck einer Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft nachzugehen. Nicht einmal eine Million Euro reichen dazu. Die Deutsche Beteiligungs AG zum Beispiel hat laut Google derzeit eine Marktkapitalisierung von 685 Millionen Euro. Aurelius ist an der Börse zurzeit 807 Millionen Euro wert.

Bei einer KG sind kein festes Kapital und keine Mindesteinlage vorgeschrieben. Das Kommanditkapital der KGaA beträgt mindestens 50.000 Euro, wie bei der AG.

Gem. § 2 Abs. 3 UBGG muss eine Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung im Inland haben (inländische Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft) oder in einem anderen Mitgliedstaat der EU / des Europäischen Wirtschaftsraums (EU-Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft). Dieser letzte Fall gilt, falls die Rechtsform der Gesellschaft den aufgezählten zulässigen Rechtsformen in Deutschland entspricht. Dies sind wieder:

Wie gesehen, darf gem. § 2 Abs. 2 UBGG der Unternehmensgegenstand einer Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft nur sein: Erwerb, Halten, Verwalten und Veräußern von Unternehmensbeteiligungen. Gem. § 3 UBGG darf die Gesellschaft dazu Darlehen gewähren, verfügbares Geld bei Banken anlegen und zum Ankauf von Schuldverschreibungen verwenden, Kredite aufnehmen und Grundstücke erwerben, aber nur zur Beschaffung von Geschäftsräumen. Außerdem unterliegt die Beteiligungsgesellschaft der Höhe nach Anlagegrenzen gem. § 4 UBGG. Unzulässig nach § 5 UBGG sind Geschäfte mit Beteiligungen an Mutter- oder Schwesterunternehmen.

Prinzipiell lässt sich sagen, dass Beteiligungsgesellschaften viele Vor- und wenig Nachteile haben. Sie sind nicht umsonst so stark reguliert. Denn nur Gesellschaften, die die strengen Voraussetzungen erfüllen, sollen auch in den Genuss der Vorzüge kommen. Der Nachteil für die Gründer der Gesellschaft ist also für die Anleger genau genommen ein Vorteil, weil das kosten- und zeitintensive Prozedere der Gründung ihnen Sicherheit bietet.

Die Behörden nehmen es mit der Prüfung der Geschäftstätigkeit sehr genau. Und immerhin ist das minimale Grund- oder Stammkapital einer Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft mit einer Million Euro schon zwanzigmal so hoch wie bei einer Aktiengesellschaft mit 50.000 Euro. Ins Gewicht fallen auf der anderen Seite die Steuervorteile für Beteiligungsgesellschaften. Sie sind begünstigt, weil sie Dividenden dank Schachtelprivileg nicht zu versteuern brauchen. Außerdem sind sie von der Gewerbesteuer befreit (bei entsprechend niedriger Beteiligungsquote).

Eine Holding und eine Beteiligungsgesellschaft haben Gemeinsamkeiten, und auch in diesem Artikel kommen Holdings vor: Bavaria Industries, Indus Holding und Gesco. Allerdings bestehen auch Unterschiede zwischen den beiden Formen. Der Name legt es nahe: Eine Holding hält Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen, die auf Dauer angelegt sind. Sie ist eine Muttergesellschaft, die mit ihren Tochterfirmen einen einheitlichen Konzern bildet. Eine Beteiligungsgesellschaft und ihre Klienten bleiben rechtlich und organisatorisch unabhängig voneinander. Die Abgrenzung lässt sich weiter nach den folgenden Merkmalen vornehmen:

Deutscher Mittelstand – ein Zauberwort, das von Erfolg kündet und Begehrlichkeiten bei Anlegern weckt. Aber auch ein weites Feld. Wenn ein Betrieb 500 Beschäftigte zählt und 50 Millionen Euro Jahresumsatz hat, spricht man da wirklich noch vom German Mittelstand?

Ja, sagt das Institut für Mittelstandsforschung (IfM). Wir reden hier also von anderen Größen als dem ebenfalls mittelständischen Malerbetrieb oder dem Bäcker. Bei bis zu neun Beschäftigten und maximal zwei Millionen Jahresumsatz redet das IfM von mittelständischen Kleinstunternehmen. Nur sind kleine Mittelständler nicht als Aktiengesellschaften organisiert, und auch größere Mittelständler sind typischerweise als Personengesellschaften organisiert: als OHG oder KG. Das sind kleine und mittlere Unternehmen, bei denen Eigentum, Leitung, Haftung und Risiko in einer Hand liegen. Und auch in eine GmbH als Körperschaft kann man an der Börse nicht investieren.

Schon die kleinsten Unternehmen im SDax haben ein Vielfaches der Jahresumsätze, bei denen man noch von Mittelstand im obigen Sinne spricht. Ganz zu schweigen von den noch größeren Small Caps etwa im US-amerikanischen S&P 600 oder im Russell 2000. Die nennen sich zwar "klein" oder "Nebenwerte", aber eben nach Maßgabe börsennotierter Aktiengesellschaften.

Und damit ist leider auch über ETFs kein Investment in das möglich, was hier mit Mittelstand gemeint ist. Denn diese Indexfonds bilden ja nur die Börsenindizes ab, und die sind leider eine Nummer zu groß für den "German Mittelstand". Ist das also das Aus für Privatanleger? Oder kann man auch als Kleininvestor quasi unter dem Radar der Börsennotation fliegen und die Perspektiven des Mittelstandes nutzen? Und wie sieht es dabei mit der Diversifikation aus?

Man kann als Privatmensch an der Börse mittelbar in kleine und mittlere Unternehmen investieren – indem man sich Unternehmen sucht, die ihrerseits in Mittelständler investieren: die Beteiligungsgesellschaften und Holdings. Diese wiederum werden oft an der Börse gehandelt, und man kann mit ihnen auf einen ganzen Strauß von Mittelständlern setzen.

In Deutschland spukt bei solchen Formen von Kapitalbeteiligung immer noch Franz Münteferings Diktum von den "Heuschrecken" durch viele Köpfe. Der sagte 2005 in einem Interview: "Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter. Gegen diese Form von Kapitalismus kämpfen wir."

Anlass für das Statement des damaligen SPD-Vorsitzenden war die Übernahme von Grohe, einem Hersteller von Sanitärprodukten. Ende 2004 hatten die Beteiligungsgesellschaft TPG (Texas Pacific Group) und eine Tochter der Credit Suisse den Sanitär-Hersteller übernommen. Dabei finanzierten sie den Kauf über Kredite, die sie Grohe anschließend aufluden. Das Unternehmen musste Darlehen und Zinsen aus der Firmenkasse zahlen.

Ein weiteres abschreckendes Beispiel für Beteiligungsgesellschaften ist die Tätigkeit der Arques AG, die in den Nullerjahren als "der Highflyer schlechthin" gehandelt wurde. Für die Arquana International Print & Media erwies sich die Beteiligung durch Arques als fatal, weil Arques kaum in sein neues Unternehmen investierte. Man stellte sich vor, dass Arquana allein durch eigene Kapitalerhöhungen am Börsenmarkt gesunden solle.

Als Restrukturierer erwies sich Arques nicht nur als Heuschrecke, sondern als Totengräber: Anfang 2008 meldete Arquana Insolvenz an. Arques hatte auf einen lukrativen Exit geschielt. Heraus kam ein früher Exitus. Das Beteiligungsunternehmen hatte sich an einer Branche versucht, die es nicht kannte. Den Scherbenhaufen versuchte Arques dann noch mithilfe einer Briefkastenfirma zu verbergen.

Seit diesen abschreckenden Beispielen gilt "Heuschrecke" im Deutschen als Schimpfwort für Private-Equity-Gesellschaften oder anderes Beteiligungskapital. Diese Vorstellung unterstellt Beteiligungsgesellschaften kurzfristige oder überzogene Gewinnerwartungen. In diesem Zusammenhang nennt man gern auch Hedge- oder Geier-Fonds. Diese Sichtweise ist aber so verkürzt, dass sie falsch ist. Warum?

Nun, wenn man sich die Finanzinvestoren in Deutschland ansieht, die im Bereich der Unternehmensnachfolge tätig sind, dann entdeckt man die Heuschrecken-Klischees nicht mehr. Stattdessen taucht die Lösung eines Problems auf, bei dem Beteiligungsunternehmen vielen Mittelständlern helfen können: die Nachfolge der Unternehmensleitung. Viele Mittelständler haben Probleme, einen Nachfolger zu finden. Jahr für Jahr stehen etwa 22.000 Übergänge an.

Die Gründer möchten meist am liebsten, dass Firma und Chefsessel in der Familie bleiben – sprich: an Tochter oder Sohn übergehen. Denn Familienunternehmen denken langfristig. Wo Finanzinvestoren auf die Quartalszahlen schauen, da denken Gründer und ihre Familien in längeren Zeiträumen, und zwar oft auch schon an die nächste Generation und den Erhalt des Unternehmens. Oft erweist sich dieser Weg aber als schlecht vorbereitet, überhastet oder schlicht falsch. Oder die Generation der Gründer hat keine Kinder.

Hier kommen Beteiligungsgesellschaften ins Spiel. Etliche von ihnen denken langfristig und sind ein neues "Zuhause" für die Mittelständler. Die Identität der übernommenen Gesellschaften bleibt dann gewahrt (Marken, Namen oder Unternehmenskultur). Solch eine Verantwortung kann auch gegeben sein, falls ein späterer Verkauf der Beteiligung vorgesehen ist. Es gibt verschiedene Strategien für Beteiligungsgesellschaften.

Falls eine Strategie keinen Exit bei der Beteiligung vorsieht, hat der mittelständische Gründer Sicherheit im Hinblick auf das Schicksal seines Lebenswerkes. Und hier kommt dann wieder der Gedanke an Warren Buffett und Berkshire Hathaway ins Spiel: sich durch Vertrauen einen Vorteil gegenüber anderen, möglicherweise zahlungskräftigeren Interessenten zu verschaffen und langfristig zu investieren.

Das Universum der Beteiligungsgesellschaften lässt sich grob einteilen in

Von den Unternehmen der ersten Gruppe (kurz- bis mittelfristige, renditegetriebene Investitionen) tauchten im Jahr 2005 zwar die Unternehmen Apax, Blackstone und KKR in der "Heuschrecken"-Debatte auf, und sie sind auch heute noch tätig. Aber sie investieren in Large-Cap-Unternehmen, die hier keine Rolle spielen.

Bei den Investoren dieser Gruppe, die in den Mittelstand investieren, fällt die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) aus Frankfurt am Main auf. Sie war bis zum 22. März 2021 Mitglied im SDAX. Zu diesem Termin verließ die Aktie der DBAG den Small Cap-Index mit einem „Regular Exit“, wegen zu geringer Umsätze im Orderbuch. Die Deutsche Börse überprüft die Voraussetzungen für eine SDAX-Mitgliedschaft regulär wieder Anfang September. Die Deutsche Beteiligungs AG ist ein Abkömmling der Deutschen Bank. Als inzwischen eigenständiges Unternehmen hat die DBAG sich seit ihrer Gründung im Jahr 1965 an über 300 Unternehmen beteiligt. Eine beeindruckende Zahl, die einen großen Erfahrungsschatz ausweist. Die durchschnittliche Haltedauer für Investments der Deutschen Beteiligungs AG im eigenen Portfolio liegt bei fünf Jahren.

Die DBAG legt in Abständen Fonds auf, an denen sich Investoren beteiligen können (Private Equity). Für die Beratung erhält die DBAG eine Vergütung. Außerdem investiert sie in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotential. Sie legt einen Schwerpunkt auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit ihrer Erfahrung, dem Know-how und dem Eigenkapital stärkt die Deutsche Beteiligung die Unternehmen ihres Portfolios darin, eine langfristige Strategie umzusetzen. Ihr Ziel ist die strategische Weiterentwicklung und der anschließende Verkauf.

Sind alle Unternehmen in Fonds verkauft, erhalten die Investoren ihr Kapital samt Gewinn zurück. Sodann wird ein neuer Fonds aufgelegt. Hervorzuheben bei der DBAG ist eine Eigenkapitalquote von knapp 90 Prozent, also eine hohe finanzielle Stabilität und Bonität. Außerdem ist für Interessenten an der Deutschen Beteiligungs AG zu erwähnen, dass der Drogerieunternehmer Dirk Rossmann größter Einzelaktionär ist und seine Position auch stetig ausbaut – im November 2019 auf mehr als 25 Prozent.

Wenn Sie in ETF investieren möchten, ist die richtige Anlagestrategie wichtig. Welche es gibt, erfahren Sie in einem weiteren Ratgeber von uns.

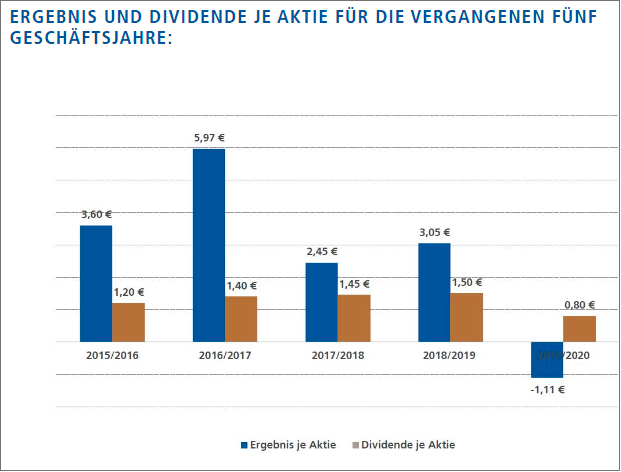

Zurzeit besitzt die DBAG Anteile an 32 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie zum Beispiel der Informationstechnologie, der Medizintechnik oder Maschinen- und Anlagenbau. Das Portfolio ist sehr breit diversifiziert. In den fünf Jahren vor der Coronakrise hat die Deutsche Beteiligungs AG ihre Dividende kontinuierlich erhöht auf zuletzt 1,50 Euro, was gemessen am Kurs zur Hauptversammlung am 20. Februar 2020 eine Rendite von 3,7 Prozent bedeutete. Auf der diesjährigen Hauptversammlung am 21. Februar 2021 beschloss die Deutsche-Beteiligungs AG eine Dividendenkürzung auf 0,80 Euro je Aktie. Das Unternehmen bezeichnete den Schritt ausdrücklich als Ausnahme, um mit den „finanziellen Ressourcen besonders sorgsam umgehen“ zu wollen.

Inzwischen hat sich die Lage deutlich aufgehellt – nicht zuletzt auch wegen einer Kapitalerhöhung im Mai und erfolgreichen Veräußerungen. Die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr (Ende: 30. September) hat die DBAG im Juli angehoben: So soll der Nettogewinn nun bei 125 bis 145 Millionen Euro liegen (Vorjahr: -16,8 Millionen Euro). Zuvor war ein Konzernergebnis zwischen 70 und 80 Millionen Euro erwartet worden.

(Quelle: https://www.dbag.de/investor-relations/dbag-aktie/dividendenpolitik)

Kommen wir nun zur zweiten Gruppe: Investitionen in Unternehmen in Spezialsituationen ohne langfristige Absicht.

Das bekannteste Beispiel ist Aurelius aus Grünwald bei München. Gut in Erinnerung ist Börsianern noch die Short-Attacke des US-Hedgefonds Gotham City vom März 2017. Gotham kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen von Aurelius. Dadurch halbierte sich der Aurelius-Aktienkurs. Das Management kündigte zur Abwehr zwei Aktienrückkauf-Programme an und eine Dividendenerhöhung. Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus.

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius kauft strauchelnde Unternehmen (Restrukturierungsfälle) oder Randaktivitäten großer Konzerne, wenn diese sie nicht weiter betreiben wollen. Aurelius findet niedrig bewertete Aktiva und will sie nach einigen Jahren mit Gewinn veräußern. Die Aktie ist im "m:access" der Börse München notiert. Aufgrund der Konzernstruktur und der Vorgehensweise von Aurelius beim Kauf, der Entwicklung und dem Verkauf von Beteiligungen wird Aurelius in den Medien bisweilen als deutsche Berkshire Hathaway bezeichnet. Man nimmt sich Warren Buffett also auch hier zum Vorbild.

Die Aurelius-Gruppe teilt sich in fünf Sparten, wovon eine, die Aurelius Wachtumskapital, eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft ist (Evergreen-Modell), die in Nachfolgelösungen und kleine, profitable mittelständische Unternehmen investiert ("gut positionierte, mittelständische Unternehmen aller Branchen").

Neben Kapital für Investitionen und Wachstum will man das Management der erworbenen Gesellschaften durch die eigene Erfahrung unterstützen und dabei helfen, geplantes Wachstum zu realisieren und operative Potenziale zu heben. Aurelius versteht sich nicht nur als Investor, sondern auch als unternehmerisch erfahrener, kompetenter und unabhängiger Sparringspartner, der das Management nachhaltig unterstützt. Seit 2005 hat die Aurelius Group über 80 Unternehmenskäufe durchgeführt. Im Jahr 2021 vollzog Aurelius bereits sieben Unternehmenskäufe. Der Konzern veröffentlichte vor kurzem seine Halbjahreszahlen. Zwar stieg der Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen um rund 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unterm Strich reduzierte sich der Gewinn allerdings um 74 Prozent auf rund 30 Millionen Euro. Den sogenannten Net Asset Value (NAV), auch Nettosubstanzwert genannt, wies Aurelius mit 38,46 Euro je Aktie aus (Ende 2020: 33,67 Euro).

Bavaria Industries aus München ist eine börsennotierte Industrieholding, die mittelständische Unternehmen übernimmt, wenn man bei ihnen erhebliches Optimierungspotenzial ausgemacht hat. Das bedeutet auf Deutsch: Man ist spezialisiert auf Sanierungsfälle und kauft Firmen, die kurz vor dem Kollaps stehen.

Die Ausfallquote ist hier relativ hoch, aber wenn ein oder zwei Übernahmeobjekte die Kurve kriegen und wieder Tritt fassen, sind die Renditen in diesen Fällen sehr hoch – analog zu den niedrigen Einstiegskursen bei Pleitekandidaten. Erwähnenswert ist, dass der Vorstand von Bavaria gut 90 Prozent seines eigenen Vermögens in der Holding konzentriert und daher großes Interesse daran hat, den Wert der Bavaria weiter zu steigern. Die Situation ist insofern durchaus zu vergleichen mit mittelständischen Familienbetrieben.

Blue Cap aus München ist im dortigen m:access und im Scale der Börse Frankfurt gelistet. Die Beteiligungsgesellschaft investiert überwiegend in süddeutsche Mittelständler und konzentriert sich dabei auf sanierungsbedürftige oder insolvente Unternehmen, Konzernausgliederungen und Firmen mit ungelöster Nachfolge. Die Töchter werden eigenständig und unternehmerisch geführt.

Im Portfolio Blue Cap befinden sich derzeit zehn Mittelständler aus den Bereichen: Beschichtungs-, Klebstoff-, Kunststoff-, Medizin-, Metall- und Produktionstechnik. Das Geschäftsmodell von Blue Cap ist nicht ganz risikolos, aber wenn die Neupositionierung der günstig erworbenen Töchter gelingt, winken hohe Gewinne.

Die Beteiligungsgesellschaft hat seit ihrer Gründung im Jahr 2008 25 Unternehmen erworben und mehrere verkauft. Von den seitdem übernommenen Unternehmen gehören 22 weiterhin zum Portfolio. Das Portfolio umfasst derzeit diese 22 Unternehmen aus den Segmenten: Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Goods & Services. Die Aktien von Mutares werden im Scale-Segment der Börse Frankfurt gehandelt. Ein Schwerpunkt der Beteiligungen liegt in Frankreich. Das Unternehmen plant, seine Halbjahreszahlen am 7. September 2021 zu veröffentlichen. Aktuell hat Mutares eine attraktive Dividendenrendite von 5,56 Prozent. Das Umsatzwachstum der letzten 2 Jahre beläuft sich auf 35,31 Prozent. Die Aktie erhielt zuletzt zwei „Buy“-Empfehlungen, von M. M. Warburg am 7. Juli 2021 und von Pareto Securities am 16. August 2021.

Die GBK Beteiligungen aus Hannover passt nicht richtig in eine der drei Gruppen. Auf der einen Seite investiert man in erfolgreiche Unternehmen, auf der anderen Seite arbeitet man mit Exit-Strategien. GBK konzentriert sich auf Gesellschaften, die für die großen Beteiligungsgesellschaften unter dem Radar liegen. Eine aktive Rolle bei der Führung des jeweiligen Tochterunternehmens strebt man nicht an.

Im GBK-Portfolio befinden sich aktuell rund 30 Mittelständler aus der Automobilindustrie, der Elektrotechnik, der Chemie, dem Transport und der Logistik, dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Handel und E-Commerce und dem Dienstleistungssektor. Interessant: Auch bei GBK ist Dirk Rossmann mit 27,3 Prozent beteiligt.

Kommen wir zur dritten Gruppe: langfristige Strategien ohne Exit-Orientierung.

Hier ist zuerst die Indus Holding aus Bergisch Gladbach zu nennen. Wie der Name sagt, ist sie eine Industrieholding. Sie beteiligt sich langfristig an Firmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum und ist im SDax gelistet.

Indus beteiligt sich an Unternehmen, die besonders erfolgreich in ihren Nischenmärkten sind, also an unbekannten Weltmarktführern – den sogenannten "Hidden Champions". Die Devise lautet: Buy & Hold & Develop – kaufen, halten, entwickeln. Ziel ist also die langfristige Steigerung des Unternehmenswertes. Ankeraktionärin der Indus Holding ist die Versicherungskammer Bayern mit knapp 20 Prozent der Aktien.

Indus hält aktuell ein Portfolio aus 48 Unternehmen aus folgenden fünf Bereichen: zwölf aus Bau/Infrastruktur, neun aus Fahrzeugtechnik, zwölf aus Maschinen- und Anlagenbau, fünf aus Medizin- und Gesundheitstechnik und zehn aus Metalltechnik. Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt überwiegend inhabergeführte Unternehmen. Diese Tochtergesellschaften agieren operativ und wirtschaftlich weiterhin selbstständig.

Den steigenden Cashflow nutzt Indus, um damit weitere Beteiligungen übernehmen zu können. Dieser Geschäftsansatz bringt der Holding Pluspunkte bei immer häufiger anstehenden Nachfolgelösungen im Mittelstand, da viele Firmengründer ihr Lebenswerk gerne in gute Hände legen möchten und dabei vor klassischen Finanzinvestoren zurückschrecken. Ende März 2021 platzierte Indus eine Kapitalerhöhung und erhöhte damit ihr Grundkapital um rund 6,4 Millionen Euro. Das Unternehmen möchte damit handlungsfähig sein, um neue Hidden Champions zu erwerben.

Mit den Halbjahreszahlen am 11. August 2021 peilt Indus einen Umsatz von 1,6 bis 1,75 Milliarden Euro für 2021 an (statt 1,55 bis 1,7 Milliarden Euro). Auch beim EBIT (operativen Ergebnis vor Steuern und Zinsen) liegt das Unternehmen über den Erwartungen der Analysten, mit 100 bis 115 Millionen Euro statt 95 bis 110 Millionen Euro.

Indus engagiert sich in den Wirtschaftsbereichen, in denen der deutsche Mittelstand sich über Jahrzehnte eine weltweite Führungsrolle erarbeitet hat. Da Hidden Champions weltweit reüssieren, begleitet die Holding ihre Unternehmen auch auf anderen Kontinenten und außerhalb der DACH-Region. Die Politik ist es, nicht in Quartalen zu denken, sondern in mehreren Jahren. Die Töchter sollen die Zeit haben, sich zu entwickeln und Chancen wahrzunehmen, ohne vierteljährige Erfolge vorweisen zu müssen.

Eine Investition in Beteiligungsgesellschaften wie die DBAG oder Indus Holding ähnelt der in einem ETF, mit dem man in diesem Fall breit gestreut in dem Mittelstand investiert. Dabei kann man sich die Expertise der Beteiligungsgesellschaften zunutze machen. Die breite Streuung eines Portfolios ist vorteilhaft: Der Anlagebau etwa ist immer wieder konjunkturellen Zyklen unterworfen. Dagegen geht es im Gesundheitsbereich in der Regel stabiler zu.

Eine Holding hat auch die Funktion, ihre Töchter zu beraten. Sie kann ihren Portfolio-Unternehmen auch als Sparringspartner zur Verfügung stehen und das Controlling übernehmen. Das kann davor bewahren, in eingefahrene Strukturen zu verfallen, statt über kontinuierliches Unternehmertum Neues zu wagen. Gleiches gilt für die Organisation von Wachstumskapital. Ein Mittelständler kann sich hier mit einer erfahrenen Holding im Rücken auf das operative Geschäft konzentrieren, auch wenn es um Expansion ins Ausland geht.

Das könnte Sie auch interessieren: Die besten ETFs auf den MSCI World Index

In dieselbe Gruppe wie Indus gehört Gesco aus Wuppertal, gelistet im Prime Standard der Deutschen Börse AG. Sie engagiert sich in den Bereichen Gesundheit, Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik und Metallverarbeitung und Kunststoffe. Gesco konzentriert sich auf wirtschaftlich gesunde Unternehmen des industriellen Mittelstands, die ohne Exit-Absicht in die Gruppe aufgenommen und weiterentwickelt werden, langfristig also.

Ebenso wie Indus sucht sich Gesco Übernahmekandidaten mit geringer Verschuldung, breiter Abnehmerstruktur, stabilem Geschäftsmodell, guter Position in einer Nische und mit Orientierung mehr am Cash-Flow als am Gewinn – als Ausweis dafür, was tatsächlich in der Kasse verbleibt.

Gesco ist derzeit an zwölf Unternehmen beteiligt. Eine Besonderheit dieses Unternehmens ist ein Teil seiner Geschäftsphilosophie: Die Geschäftsführer einer Tochter sollen selbst einen Anteil von zehn bis 20 Prozent des übernommenen Unternehmens erwerben. Den Rest hält Gesco. Die Geschäftsführung haftet also mit eigenem Kapital. Die Idee dahinter ist, dass die Leitung der akquirierten Firma auch ein eigenes finanzielles Interesse am Unternehmenserfolg hat. Das soll riskante oder unüberlegte Entscheidungen unwahrscheinlicher machen und dadurch das Risiko der Holding verringern.

Am 24. August 2021 legt Gesco seinen Halbjahresbericht vor. Das Unternehmen hat aktuell eine Dividendenrendite von 0,99 Prozent und über zwei Jahre ein Umsatzwachstum von 16,85 Prozent.

Die Max Automation aus Düsseldorf ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Ankerinvestor mit knapp 35 Prozent der Aktien ist die Günther-Gruppe aus Hamburg. Sie engagiert sich in den Kernsegmenten Umwelttechnik und Industrieautomation. Die Exportquote liegt bei 60 Prozent. Max Automation ist aktuell an neun Unternehmen beteiligt. Eines zählt zum Bereich Process Technologies, fünf zu Evolving Technologies und eines zu Environmental Technologies. Die beiden anderen haben Sonderbereiche. Max Automation zahlt keine Dividende. Das Umsatzwachstum über die letzten zwei Jahre beträgt 5,2 Prozent.

MBB ist eine Beteiligungsgesellschaft aus Berlin. Das Kürzel MBB geht zurück auf Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Die Aktien werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. Bemerkenswert ist, dass die beiden Gründer bis heute die mehrheitlichen Eigentümer der Gesellschaft sind. MBB konzentriert sich auf den Erwerb und das Management mittelständischer, technologiefokussierter Industrieunternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft strebt dabei keinen Wiederverkauf an, sondern eine langfristige Zusammenarbeit und setzt auf Wachstum durch den Kauf neuer Unternehmen sowie die Wertsteigerung der bestehenden Beteiligungen. Das Portfolio besteht aktuell aus sieben Unternehmen. Die Dividendenrendite beträgt 0,67 Prozent. Das Umsatzwachstum der letzten zwei Jahre beläuft sich auf 16,69 Prozent.

Die ältesten Beteiligungen (seit 2003) sind Delignit (Holzwerkstoffe) und OBO Werke (Kunststoffe für den Modell-, Werkzeug- und Formenbau). Hanke Tissue (seit 2006) ist ein führender Hersteller bedruckter Servietten. DTS (seit 2008) ist auf Cloud-Computing spezialisiert, und CT Formpolster (seit 2010) produziert Schaumstoffe. Die Aumann AG (seit 2012) ist ein Maschinen- und Anlagenbauer. Friedrich Vorwerk (seit 2019) ist im Rohrleitungsbau tätig.

Die Gründer Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth sind noch mit 65 Prozent an MBB beteiligt. Nesemeier bezeichnete das Jahr 2019 als das beste der Unternehmensgeschichte aufgrund von drei erfolgreichen Zukäufen, soliden Geschäftszahlen und sehr guten Zukunftsaussichten.

Schweden

Schweden

Deutschland

Deutschland

Deutschland

DeutschlandIn Beteiligungsgesellschaften steckt ebenso viel Potential wie im Mittelstand. Die Gesellschaften bieten den Vorteil von Expertise und einer breiten Streuung. Wenn man sich entscheidet, in Beteiligungsgesellschaften zu investieren, stellt sich die Frage nach der Auswahl. Dieser Artikel konnte die in Frage kommenden Kandidaten nur kursorisch anreißen. Auf welche Unternehmen man also setzt, muss sich aus weiterer Recherche ergeben.

Grob lässt sich sagen, dass Frühphasen- und Problem-Investoren sicherlich höhere Risiken und höhere Schwankungen aufweisen als Konglomerate, die auf stetige Entwicklung setzen. Aus Sicht einer Buy & Hold-Strategie sind Beteiligungsgesellschaften der dritten Gruppe zu bevorzugen: langfristige Strategien ohne Exit-Orientierung.

Wer aber auf häufigere Umschichtungen und einen stetigeren News-Flow setzen möchte, für den kann auch ein Unternehmen aus der zweiten Gruppe interessant sein, wie Aurelius. Schließlich steht ein eigener langfristiger Investitionsansatz auch nicht einem Engagement bei der Deutschen Beteiligungs AG entgegen.